Peut-on trouver dans la nature des bactéries qui dégradent le plastique ?

Posté : 21 février 2020 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 9 minutes

Le plastique est présent partout dans nos sociétés industrialisées ainsi que dans la nature. Son utilisation conduit à des rejets dans l’environnement et notamment à son accumulation dans les mers et océans. Un exemple marquant de ces rejets consiste en la formation d’un « septième continent » composé de débris de plastique, dans l’océan Pacifique. Ces débris de plastique sont retrouvés sous forme d’objets mais aussi de micro-particules de plastique issues de la dégradation de cette matière. Ces micro-particules d’une taille de moins 5 mm sont une niche écologique potentielle pour des microbes. Des recherches scientifiques visent à identifier quels sont les micro-organismes qui se développent sur le plastique ?

Petit rappel, c’est quoi le plastique ?

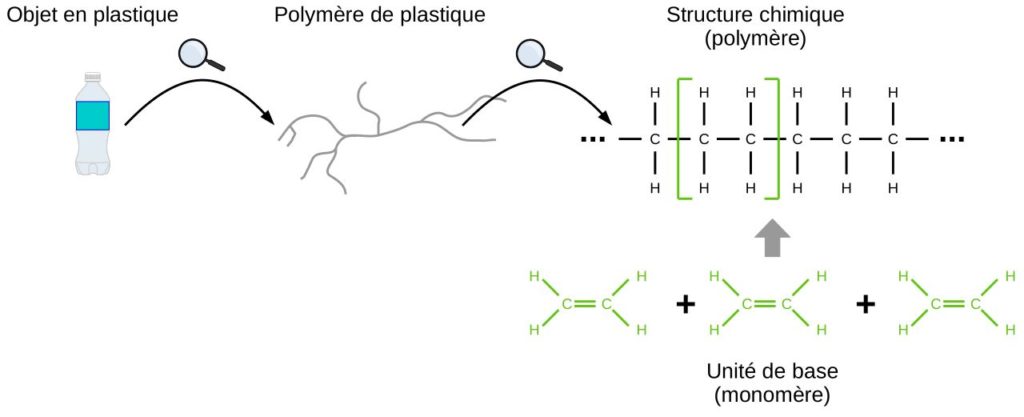

D’un point de vue chimique, le plastique est composé d’une structure de base (monomère) se répétant. On parle de polymère pour désigner les molécules ainsi composée par répétition d’une unité de base. En fonction du polymère utilisé, plusieurs types de plastiques (avec des propriétés différentes) peuvent être obtenus. Par exemple le polyéthylène à basse densité est basé sur une répétition de la structure chimique (-CH2-CH2-) formant des chaines.

Les débris flottants de plastique, un nouvel écosystème

Des écosystèmes se mettent en place sur ces morceaux de plastique flottant dans les océans. Le terme de plastisphère a été proposé, en 2013, pour désigner ce nouvel écosystème. De nombreux micro-organismes sont retrouvés à la surface de ces micro-particules de plastique : bactéries, micro-algues, moisissures, … Souvent les bactéries, trouvées associées à ces débris, se développent sur le plastique en formant des biofilms.

Le plastique est composé principalement de carbone qui est un élément de base pour la chimie des organismes vivants. Des bactéries capables de se nourrir de plastique et de l’utiliser comme source de carbone sont retrouvées sur ces fragments de plastique. Ces bactéries permettent donc la biodégradation du plastique. Néanmoins, le rythme de biodégradation est très long. Par exemple, une équipe de recherche indienne avait immergé des morceaux de plastique (entre 20 et 35 gramme) dans le golfe du Bengale (océan Indien) pour étudier leur biodégradation. Ces morceaux de plastique ont perdu au maximum 1,9 % de leur masse en 12 mois.

Les atomes de carbone présents dans le plastique peuvent être utilisés par les bactéries pour produire diverses molécules (sucres, lipides, protéines, ADN, …). Pour récupérer ces nutriments, les bactéries produisent des enzymes pour « fragmenter » les chaines de plastique en petits fragments qu’elles peuvent ensuite assimiler. Après avoir utilisés ces molécules, des « déchets » cellulaires sont libérés dans l’environnement par les bactéries. Ces « déchets » pourront ensuite être utilisés comme nutriments par d’autres micro-organismes formant ainsi une chaine alimentaire.

Des micro-organismes n’intervenant pas dans la biodégradation du plastique sont aussi présents dans cet écosystème. On retrouve, par exemple, sur ces débris de plastique, des micro-algues et des bactéries phototrophes (ex : cyanobactéries) capables d’utiliser la lumière du soleil dans le cadre de la photosynthèse. Des micro-organismes uni ou pluri-cellulaires se nourrissant de bactéries sont aussi présents dans cet écosystème. Ceux-ci jouent un rôle de prédateur vis-à-vis des bactéries.

La plastisphère : une source de danger ?

Les micro-organismes présents dans cet écosystème peuvent également être néfastes pour la santé ou pour des activités humaines. Des bactéries du genre Vibrio ont été retrouvées sur ces morceaux de plastique. Parmi ce genre bactérien, on retrouve notamment Vibrio cholerae, une bactérie pathogène, responsable du choléra ainsi que d’autres souches responsables de maladies chez les poissons. Des espèces de micro-algues toxiques ou impliquées dans des efflorescences algales (bloom en anglais) peuvent également être retrouvées dans ces écosystèmes. Ces micro-organismes peuvent impacter les cultures piscicoles ainsi que les activités touristiques au niveau des côtes. En plus de fournir un « habitat » pour ces micro-organismes, ces fragments de plastiques transportés par les flots pourraient aussi jouer un rôle dans la dissémination de ces microbes.

Identification des bactéries présentes sur le plastique

Pour mieux comprendre ce nouvel écosystème, des scientifiques Belges ont étudié les bactéries présentes sur ces fragments de plastique. Pour cela, des prélèvements ont été réalisés en mer Méditerranée près de la Corse. En effet, la mer Méditerranée est l’une des mers avec la plus forte densité de plastique. Des débris de plastiques flottant à la surface de l’eau ont été prélevés. Des fragments de plastique ayant sédimenté dans le sable ont également été prélevés.

Les bactéries, présentes sur ces débris, ont été identifiées en utilisant une séquence de leur ADN : l’ADNr 16S. Cette séquence d’ADN est considérée comme un biomarqueur car elle serait spécifique à chaque espèce bactérienne. Elle peut être considérée comme un « code barre ». En comparant ces séquences à celles présentes dans des bases de données, il est possible d’identifier les bactéries présentes dans la plastisphère.

Ce recensement a permis de mettre en évidence la présence de certaines bactéries uniquement au niveau des débris de plastique et leur absence dans les sédiments aux alentours. Certaines bactéries identifiées sont spécifiques aux débris de plastiques flottants ou ayant sédimenté. Cette étude a permis pour la première fois de montrer des différences de communauté bactérienne entre des débris de plastique provenant de la même zone géographique mais de profondeurs différentes.

Recherche de bactéries dégradant le plastique

En plus de réaliser un « recensement » des bactéries présentes, les scientifiques belges ont aussi cherché la présence de bactéries capables de dégrader les fragments de plastique. Pour cela des cultures bactériennes sont réalisées dans un milieu avec une composition se rapprochant de celle de l’eau de mer. Les bactéries issues des prélèvements en Méditerranée sont ajoutées dans ce milieu ainsi que des fragments de plastique. Au bout de deux mois, l’état des fragments de plastique est observé à l’œil nu.

Après deux mois de culture, la formation d’un biofilm et une biodégradation du plastique sont observées. Les fragments de plastiques sont également pesés pour pouvoir quantifier leur dégradation. Les morceaux de plastique sont aussi étudiés par microscopie électronique et montrent des signes de fissures et de dégradation après la culture en présence des bactéries issues des débris plastiques de la Méditerranée. La liste des bactéries présentes initialement est comparée à celle des bactéries présentes en fin de culture.

La bactérie Alcanivorax borkumensis (A. borkumensis) est retrouvée de façon importante après la culture avec du plastique polyéthylène basse densité. En fin de culture, elle représente 60 % des bactéries présentes dans le milieu alors qu’elle était initialement présente à juste 0,2 %. Ce fort enrichissement peut être expliqué par le fait que cette bactérie soit « spécialisée » dans la biodégradation de ce plastique contrairement aux autres bactéries présentes initialement. Le plastique étant la principale source de carbone de ce milieu, cette espèce bactérienne peut donc se développer fortement contrairement aux autres bactéries incapables d’utiliser cette source de nutriments.

Alcanivorax borkumensis une bactérie qui dégrade le plastique

La souche bactérienne A. borkumensis identifiée dans cette étude était déjà connue pour sa capacité à se nourrir de composés hydrocarbonés issus du pétrole. Elle est d’ailleurs capable de se nourrir uniquement avec ces composés. A. borkumensis, a été retrouvée en faible quantité dans tous les océans du monde. Par contre, lors de pollution maritime par des hydrocarbures, elle est retrouvée en forte quantité.

A. borkumensis est une souche modèle pour l’étude de la biodégradation du pétrole. Cette étude révèle pour la première fois sa capacité à se dégrader le polyéthylène basse densité un plastique issu du pétrole.

Perspectives de l’étude

Cette étude permet de mieux comprendre cet écosystème créé par les activités humaines. Les bactéries se nourrissant de plastique ne vont pas régler à elles seules cette pollution des océans. Cependant, l’identification de nouvelles bactéries capables de dégrader le plastique ouvre des perspectives. Ces bactéries pourront faire partie des acteurs pour lutter contre cette pollution. Il faudra néanmoins passer par des étapes d’optimisations pour trouver les bonnes conditions pour la culture de ces bactéries.

Référence de l’étude

Delacuvellerie, A., Valentine, C., Gobert, S., Benali, S., & Wattiez, R., (2019). The plastisphere in marine ecosystem hosts potential specific microbial degraders including Alcanivorax borkumensis as a key player for the low-density polyethylene degradation. Journal of Hazardous Materials. Volume 380, 120899 doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120899 (lien)

Pour plus d’informations

Amaral-Zettler, L. A., Zettler, E. R., & Mincer, T. J. (2020). Ecology of the plastisphere. Nature Reviews Microbiology. doi:10.1038/s41579-019-0308-0 (lien)

Artham, T., Sudhakar, M., Venkatesan, R., Madhavan Nair, C., Murty, K. V. G. K., & Doble, M. (2009). Biofouling and stability of synthetic polymers in sea water. International Biodeterioration & Biodegradation, 63(7), 884–890. doi:10.1016/j.ibiod.2009.03.003 (lien)

Keswani, A., Oliver, D. M., Gutierrez, T., & Quilliam, R. S. (2016). Microbial hitchhikers on marine plastic debris: Human exposure risks at bathing waters and beach environments. Marine Environmental Research, 118, 10–19. doi:10.1016/j.marenvres.2016.04.006 (lien)

Martins dos Santos, V., Sabirova, J., Timmis, K. N., Yakimov, M. M., & Golyshin, P. N. (2010). Alcanivorax borkumensis. Handbook of hydrocarbon and lipid microbiology, 1265–1288. doi:10.1007/978-3-540-77587-4_89 (lien)

Yakimov, M. M., Golyshin, P. N., Lang, S., Moore, E. R. B., Abraham, W.-R., Lunsdorf, H., & Timmis, K. N. (1998). Alcanivorax borkumensis gen. nov., sp. nov., a new, hydrocarbon-degrading and surfactant-producing marine bacterium. International Journal of Systematic Bacteriology, 48(2), 339–348. doi:10.1099/00207713-48-2-339 (lien)

Zettler, E. R., Mincer, T. J., & Amaral-Zettler, L. A. (2013). Life in the “Plastisphere”: Microbial communities on plastic marine debris. Environmental Science & Technology, 47(13), 7137–7146. doi:10.1021/es401288x (lien)

2 Commentaires