De quoi discutent les bactéries en Antarctique ?

Posté : 13 janvier 2020 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 7 minutes

L’Antarctique est un milieu « extrême » pour de nombreuses formes de vie. C’est notamment le cas pour les bactéries qui doivent faire face aux températures négatives et à la faible présence en nutriments (matière organique). Malgré la présence importante d’eau sous forme de glace, il s’agit d’un environnement très aride. Les précipitations (pluies) sont très faibles et l’eau sous forme de glace n’est pas accessible pour les micro-organismes. De plus selon la saison d’autres stress peuvent s’ajouter aux micro-organismes vivant en Antarctique. En effet, ils sont exposés aux rayons UV (ultraviolets) émis par le soleil durant l’été polaire ou à l’absence de lumière durant l’hiver polaire. Comment expliquer l’adaptation des bactéries à cet environnement ?

L’adaptation des bactéries à cet environnement pourrait s’expliquer par des phénomènes de mobilité, de formation de biofilms, de synthèse de métabolites secondaires par exemple. Ces mécanismes sont souvent régulés par une communication entre bactéries. Cette « communication » également appelée quorum-sensing leur permet de synchroniser leurs actions pour les rendre plus efficaces.

Communication entre bactéries : quorum-sensing

Certaines bactéries disposent d’un mécanisme de communication basé sur des signaux chimiques appelé quorum-sensing (ou détection de quorum en français). On peut comparer ces signaux chimiques à des « mots » que s’échangent les bactéries. Le vocabulaire utilisé pour le quorum-sensing se limite à un seul mot. Cette méthode de communication ne permet pas de longs monologues, des débats enflammés ou des déclarations d’amour mais juste d’indiquer sa présence à d’autres bactéries.

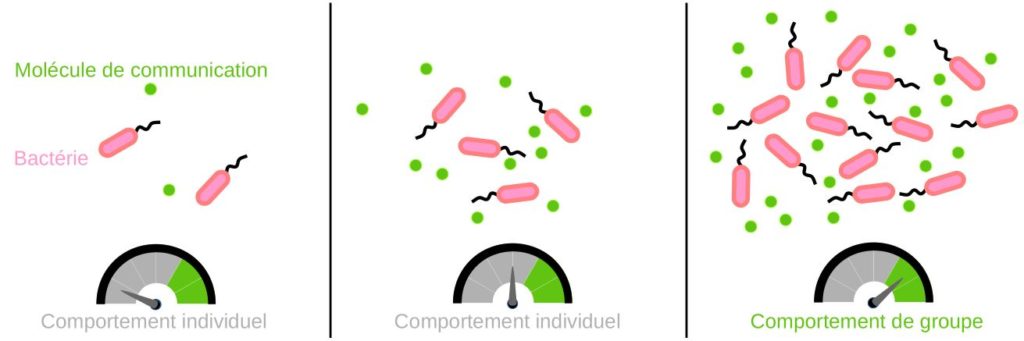

La communication par quorum-sensing peut être comparée à un recensement auquel participent les bactéries. Elles indiquent leur présence pour estimer la taille de la population. Une fois que la population a atteint un certain seuil, les bactéries changent de comportement pour entreprendre des actions qui sont peu avantageuses en faible nombre. Par exemple pour une bactérie pathogène qui se trouve seule, il est peu rentable de produire une toxine pour infecter un humain. Par contre, une fois que la population de cette bactérie sera suffisamment grande, l’infection aura plus de probabilité de réussite. La production de la toxine sera alors plus avantageuse.

Mécanisme moléculaire du quorum-sensing

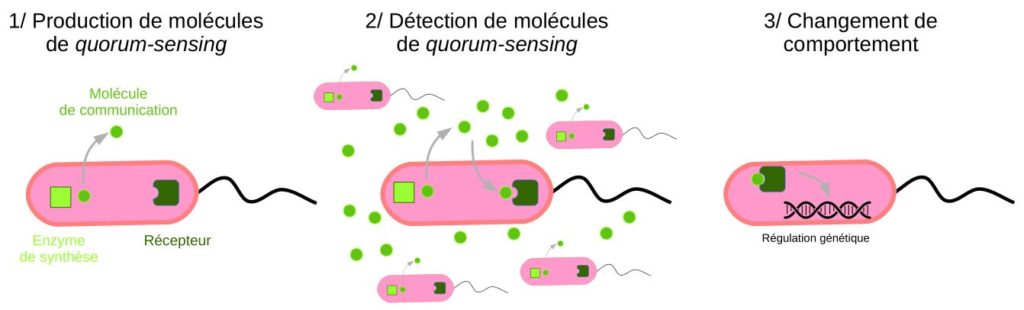

Le mécanisme moléculaire de quorum-sensing peut être divisé en trois étapes : la production d’une molécule de communication, sa détection par une autre bactérie et enfin un changement de comportement.

Une fois que la molécule de communication a été produite, elle est libérée dans l’environnement autour de la bactérie. À ce moment d’autres bactéries peuvent détecter cette molécule. Une fois que la concentration de la molécule de communication (et donc la population bactérienne) a atteint un certain seuil, elle va être détectée via un récepteur cellulaire. Cette reconnaissance peut être comparée à une « clé » qui ouvre une « serrure ». Une fois lié avec la molécule le récepteur va avoir un effet régulateur au niveau de l’ADN pour changer le comportement de la bactérie. Plusieurs mécanismes cellulaires peuvent ainsi être régulés par le quorum-sensing :

– virulence des bactéries pathogènes

– formation de biofilms (communauté de micro-organismes fixés à une surface)

– production de métabolites secondaires (métabolites non essentiel à la croissance)

– production de flagelles ou d’autres mécanismes de mobilité

– échange d’ADN entre bactéries (transfert conjugatif)

Un système complexe dans l’environnement

Le quorum-sensing repose sur un ensemble de molécules de communications. Elles ont toutes le même rôle de « recensement » mais sont produites et détectées par des espèces bactériennes différentes.

Le quorum-sensing peut servir pour synchroniser le comportement de bactéries de la même espèce. Mais d’autres cas de figures sont possibles dans des écosystèmes avec de nombreux micro-organismes différents. Certaines bactéries vont communiquer entre elles en produisant un type (ou plusieurs) de molécule(s) de quorum-sensing. D’autres bactéries vont détecter des molécules de quorum-sensing et se synchroniser avec leur voisines mais sans produire elles-mêmes de molécules.

Recherche du quorum-sensing chez des bactéries isolées du sol polaire

Une équipe de chercheurs Australiens a étudié des bactéries provenant du sol de l’Antarctique pour vérifier l’hypothèse selon laquelle le quorum-sensing est un mécanisme d’adaptation à cet environnement. Pour cela des prélèvements ont été effectués au niveau des collines Vestfold (zone non recouverte par la glace ; aussi appelée « vallée sèche »). Un total de 25 souches bactériennes ont pu être cultivées dans les conditions de laboratoire, en quantité suffisante, à partir d’échantillons de ce sol.

Détection des molécules de communication

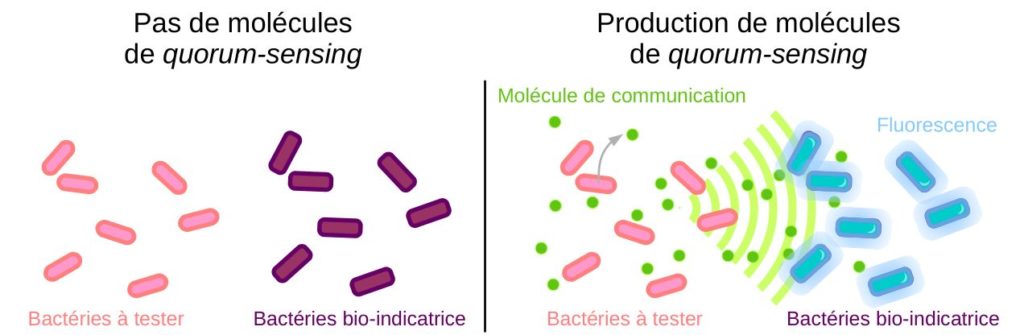

Pour détecter la production de molécules de quorum-sensing, une bactérie dite « bio-indicatrice » est utilisée. Celle-ci est capable de détecter certaines molécules de communication et de devenir fluorescente en réponse à cet détection. Il suffit donc d’observer si un signal fluorescent apparait pour savoir si des molécules de quorum-sensing sont présentes.

Pour une détection plus précise, une étape de séparation des molécules appelée chromatographie sur couche mince est réalisée avant la détection avec les bactéries « bio-indicatrice ». Cette étape permet de séparer des molécules en les faisant migrer le long d’un support par l’action d’un solvant. Des extraits cellulaires des bactéries à tester sont déposés sur une plaque. Des témoins avec des molécules connues de quorum-sensing sont ajoutés pour pouvoir comparer et identifier celles produites par les bactéries de l’Antarctique.

Cette méthode a permis de confirmer la production de molécule de quorum-sensing chez 20 des 25 bactéries testées. L’étude a également permis d’identifier certaines des molécules de communications appartenant à la famille des homosérines lactones.

Perspectives de l’étude

La « communication » entre bactéries issues des sols de l’Antarctique a été confirmée par cette étude. Par contre ce langage et les conditions dans lesquelles il est appliqué reste encore mystérieux. Les prochaines étapes des recherches seront de confirmer ces résultats et d’analyser plus en détails les mécanismes régulés par cette communication.

Ce mécanisme avait déjà été détecté dans des environnements marins en Antarctique. Mais, cette étude est la première concernant les bactéries du sol en Antarctique. Ces recherches ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre comment les bactéries survivent en Antarctique.

Référence de l’étude

Wong, S. Y., Charlesworth, J. C., Benaud, N., Burns, B. P., & Ferrari, B. C. (2019). Communication within East Antarctic soil bacteria. Applied and Environmental Microbiology. doi:10.1128/aem.01968-19 (lien)

Pour plus d’informations

Liu, J., Fu, K., Wu, C., Qin, K., Li, F., & Zhou, L. (2018). “In-Group” Communication in marine Vibrio: A Review of N-acyl homoserine lactones-driven quorum Sensing. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 8. doi:10.3389/fcimb.2018.00139 (lien)

Mukherjee, S., & Bassler, B. L. (2019). Bacterial quorum sensing in complex and dynamically changing environments. Nature Reviews Microbiology. doi:10.1038/s41579-019-0186-5 (lien)

Turner, J., Anderson, P., Lachlan-Cope, T., Colwell, S., Phillips, T., Kirchgaessner, A., Gareth J. Marshall G.J., King J. C., Bracegirdle, T., Vaughan, D. G., Lagun, V., & Orr, A. (2009). Record low surface air temperature at Vostok station, Antarctica. Journal of Geophysical Research, 114(D24). doi:10.1029/2009jd012104 (lien)

Aucun commentaire