Comment une bactérie permet de détecter d’anciennes morsures de tiques ?

Posté : 21 février 2021 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 9 minutes

Les personnes aimant se promener en forêt sont souvent averties du danger que présentent les morsures de tiques. En effet, la morsure de ces acariens peut conduire au transfert de micro-organismes pathogènes chez l’humain. Ces morsures peuvent passer inaperçues ou alors être confondues avec celles d’un insecte si la tique n’est pas restée enfoncée dans la peau. Pour déceler d’anciennes morsures de tiques des scientifiques proposent une nouvelle méthode de détection en étudiant les anticorps produits suite au transfert d’une bactérie dans le sang humain.

Comment vivent les tiques ?

Les tiques appartiennent au groupe des arthropodes qui contient aussi les insectes et les araignées, par exemple. Les tiques sont des organismes se nourrissant uniquement du sang d’animaux ; ils sont dits hématophages stricts [1]. En effet, ils piquent à travers la peau en utilisant un appendice, ayant une forme d’aiguille, appelé rostre. Cet appendice leur permet de se maintenir fixé dans la peau, de prélever du sang pour se nourrir mais aussi d’injecter de la salive contenant des substances telles que des anti-douleurs ou des anti-coagulants dans le corps de l’hôte.

Au cours de son cycle de vie, la tique réalise trois repas de sang au niveau de plusieurs hôtes différents. Après chaque repas, la tique mue. Les hôtes varient en fonction de l’étape du cycle de vie de la tique.

Les tiques, un vecteur de micro-organismes

Une fois attachée à son hôte, la tique peut rester accrochée jusqu’à deux semaines. Durant cette période des micro-organismes peuvent passer de la tique vers l’animal ou vice-versa. Ainsi au cours de ses repas, la tique peut acquérir des micro-organismes pathogènes pour les humains.

Chez l’humain, la transmission de micro-organismes pathogènes peut conduire à l’apparition de plusieurs maladies [2]. L’une des plus connues est la maladie de Lyme, aussi appelée borréliose de Lyme, qui est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi.

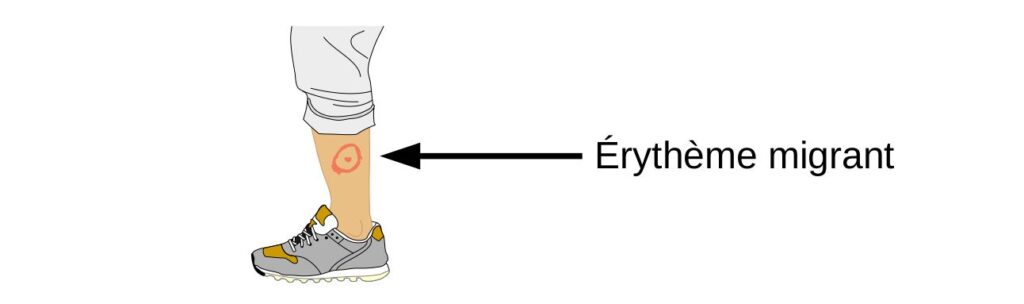

Suite à la morsure d’une tique et la transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, un anneau rouge (érythème migrant) peut se former puis se propager autour autour de la zone où a eu lieu la piqure. Cet anneau correspond à la propagation de la bactérie. Cependant, il n’apparaît pas systématiquement lors d’une morsure et peut aussi être associé à d’autres infections que la maladie de Lyme [3]. Il ne s’agit donc pas d’un marqueur idéal pour détecter une morsure de tique.

Au contraire des exemples ci-dessus, certaines des bactéries transmisses par les tiques sont inoffensives, chez l’humain, telle que Candidatus Midichloria mitochondrii [4].

Candidatus Midichloria mitochondrii, une bactérie dont le nom est inspiré de Star Wars

La bactérie Candidatus Midichloria mitochondrii est trouvée chez plusieurs espèces de tiques comme Ixodes ricinus (qui est aussi impliquée dans la transmission de la maladie de Lyme). En terme de quantité, il s’agit d’une des bactéries les plus abondantes du microbiome des tiques [5]. Cette bactérie est trouvée principalement dans les ovaires et les glandes salivaires des tiques femelles. Alors qu’elle n’est retrouvée que chez 44 % des glandes salivaires de tiques mâles.

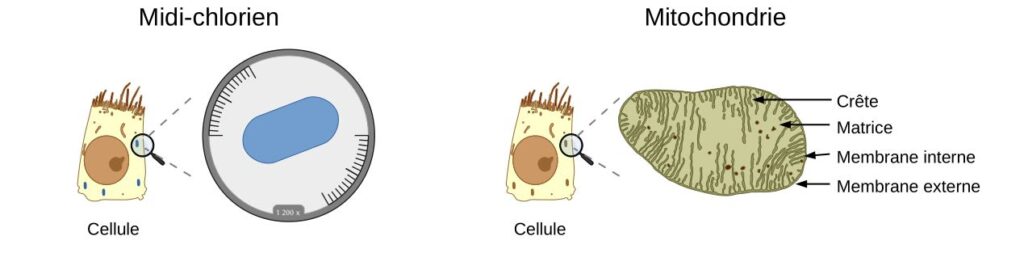

Cette bactérie tire son nom d’un compartiment cellulaire appelé mitochondrie et d’une structure similaire qui apparaît dans l’univers de fiction Star Wars [7]. Dans le film, Star Wars, épisode I : La menace fantôme, le personnage Qui-Gon Jinn, explique « les midi-chloriens sont des organismes microscopiques que l’on rencontre dans toutes les cellules vivantes … ils nous disent ce que veut la force … ». Le mot midi-chlorien serait un mélange du nom de deux organites : mitochondrie et chloroplaste. Le terme midi-chlorien a été choisi pour cette bactérie car elle est le premier organisme connu à pouvoir se développer dans une mitochondrie.

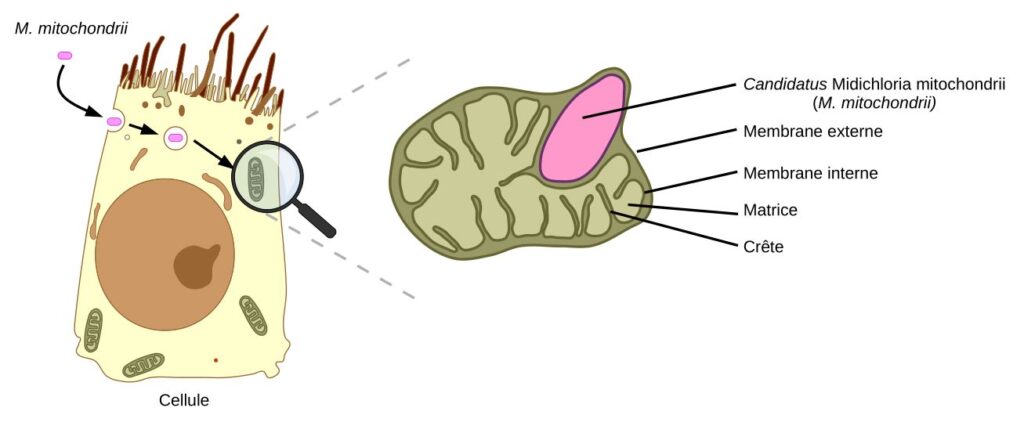

Une bactérie vivant dans une mitochondrie

Le lieu de vie de Candidatus Midichloria mitochondrii est inhabituel : la mitochondrie. Ce compartiment cellulaire est la « centrale énergétique » d’une cellule et intervient dans la production d’énergie. En se plaçant dans l’espace inter-membranaire des mitochondries, la bactérie pourrait tirer profit de la production d’énergie qui a lieu dans ce compartiment ou sinon se protéger des défenses cellulaires. Le mode de vie de cette bactérie et son interaction avec la mitochondrie sont encore assez mystérieux.

La bactérie Candidatus Midichloria mitochondrii est transmise de tique en tique de façon verticale, c’est-à-dire d’une femelle à sa descendance. En effet, la bactérie étant présente dans les ovaires de la tique, elle peut être transmise aux œufs. La présence de cette bactérie chez 100 % des femelles laisse penser qu’elle pourrait avoir un rôle positif pour la tique.

Candidatus Midichloria mitochondrii, une bactérie trouvée aussi dans le corps humain

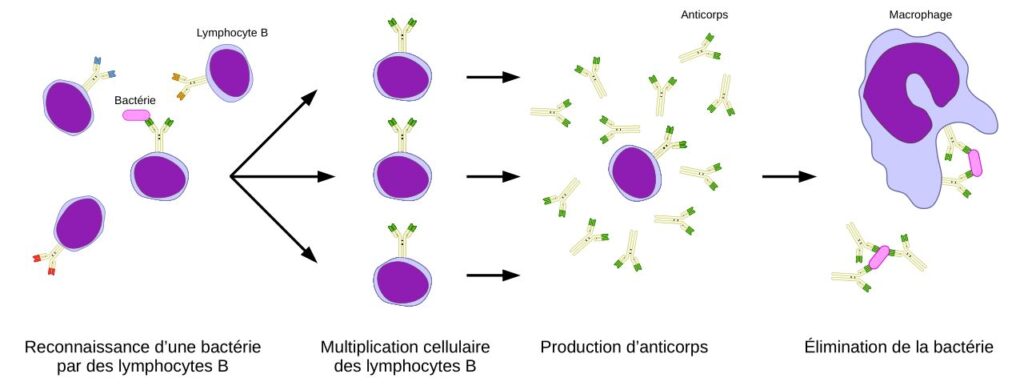

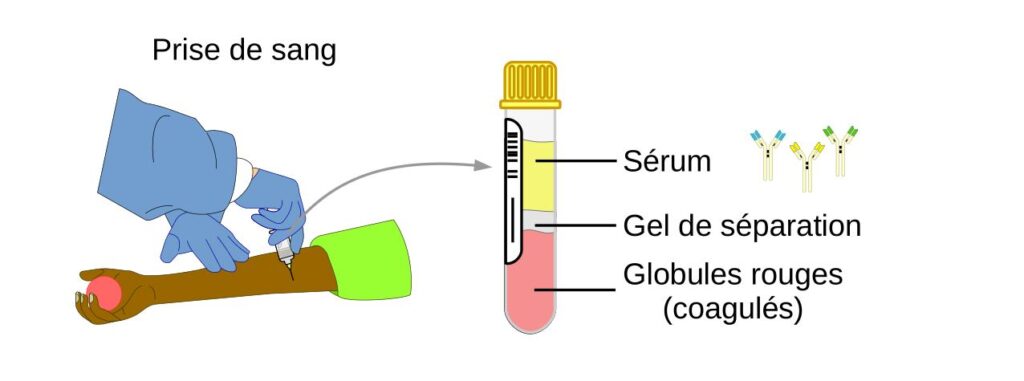

Lors de la morsure, Candidatus Midichloria mitochondrii passe des glandes salivaires de la tique vers le sang de l’hôte. Lorsqu’elle pénètre dans le corps humain, cette bactérie est reconnue comme un organisme étranger par le système immunitaire. Au cours de la réponse immunitaire contre Candidatus Midichloria mitochondrii, des anticorps dirigés spécifiquement contre cette bactérie sont produits. Ceux-ci sont détectés lors de prises de sang. L’ADN de cette bactérie a pu également être trouvé dans le sang de plusieurs mammifères mordus par des tiques infectées.

L’ADN de cette bactérie peut être recherché, dans le sang, lors d’une morsure récente, mais la probabilité de le détecter diminue avec le temps. L’anticorps dirigé contre cette bactérie a une durée de vie plus longue que l’ADN. La présence d’une de ces deux molécules dans le corps humain indique une transmission de Candidatus Midichloria mitochondrii lors d’une morsure de tique. Rechercher ces molécules pourrait donc permettre de détecter des morsures de tique passées inaperçues ou alors confirmer une morsure.

Recherches d’anticorps dirigés contre Candidatus Midichloria mitochondrii

Des scientifiques étudient un anticorps particulier formé suite à la reconnaissance de cette bactérie par le système immunitaire. Cet anticorps reconnaît une protéine présente à la surface de la bactérie appelée FliD et qui fait partie du flagelle [9]. L’anticorps est recherché dans une collection de sérum provenant d’un laboratoire spécialisé dans les morsures de tiques. Parmi les 274 sérums, 179 et 95 correspondant respectivement à des patients avec ou sans souvenir d’une morsure de tique. Pour vérifier que les anticorps détectés sont spécifiques à cette bactérie, ils sont aussi recherchés dans le sérum de 50 patients n’ayant pas eu de morsures de tiques.

Les anticorps sont recherchés, dans le sérum des patients, par une technique appelée ELISA. Ils sont retrouvés chez 47 % des patients ayant eu une morsure de tique et chez seulement 2 % des 50 patients témoins.

Ces résultats indiquent une corrélation entre la détection d’anticorps dirigés contre cette bactérie et la présence de symptômes et de signes cliniques liés à la morsure de tiques. Les résultats avec des patients sans morsures de tiques indiquent qu’il y a peu de faux-positifs, c’est-à-dire de résultats négatifs mais qui apparaissent positifs.

Un marqueur qui n’est pas universel

Néanmoins, ces anticorps ne sont pas retrouvés dans 100 % des morsures de tique. Les auteurs de l’étude nuancent donc leurs résultats concernant ce nouveau marqueur. Seules les tiques femelles transmettent la Candidatus Midichloria mitochondrii lors de 100 % des morsures. Ce n’est pas le cas des tiques mâles chez qui cette bactérie est moins présente. Les morsures par des tiques mâles seraient donc moins faciles à détecter. La morsure pourrait aussi provenir d’une autre espèce de tique que Ixodes ricinus et qui ne possède pas la bactérie recherchée. Dans ce cas, ce marqueur ne pourrait pas permettre de prédire une morsure.

Pour finir, la tique responsable de la morsure n’est pas forcément porteuse de micro-organismes pathogènes pour l’humain. Cette méthode permettrait juste de détecter une morsure par une tique et non pas la transmission d’un micro-organisme pathogène. Les résultats obtenus avec cette méthode seraient donc à étudier avec précaution.

Perspectives de l’étude

Cette étude indique que les anticorps dirigés contre cette bactérie pourraient être utilisés dans un test pour détecter d’anciennes morsures de tiques. Néanmoins, comme cet indicateur ne fonctionne pas dans 100 % des cas, il faudra utiliser d’autres marqueurs indépendants pour confirmer qu’il y a eu une morsure par une tique. Ainsi, en recherchant plusieurs anticorps différents, il serait possible de détecter les traces d’anciennes morsures de tiques.

Référence de l’étude

Serra, V., Krey, V., Daschkin, C., Cafiso, A., Sassera, D., Maxeiner, H. G., Letizia Modeo, L., Nicolaus, C., Bandi, C. & Bazzocchi, C. (2019). Seropositivity to Midichloria mitochondrii (order Rickettsiales) as a marker to determine the exposure of humans to tick bite. Pathogens and Global Health, 1–6. doi:10.1080/20477724.2019.1651568 (lien)

Pour plus d’informations

[1] Kannangara, D. W., & Patel, P. (2018). Report of non-Lyme, erythema migrans rashes from New Jersey with a review of possible role of tick salivary toxins. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. doi:10.1089/vbz.2018.2278 (lien)

[2] Madison-Antenucci, S., Kramer, L. D., Gebhardt, L. L., & Kauffman, E. (2020). Emerging tick-borne diseases. Clinical Microbiology Reviews, 33(2). doi:10.1128/cmr.00083-18 (lien)

[3] Mans, B. J. (2019). Chemical equilibrium at the tick–host feeding interface: A critical examination of biological relevance in hematophagous behavior. Frontiers in Physiology, 10. doi:10.3389/fphys.2019.00530 (lien)

[4] Bonnet, S.I., Binetruy, F., Hernández-Jarguín, A. M. & Duron, O. (2017) The tick microbiome: Why non-pathogenic microorganisms matter in tick biology and pathogen transmission. Front. Cell. Infect. Microbiol. 7:236. doi: 10.3389/fcimb.2017.00236 (lien)

[5] Stavru, F., Riemer, J., Jex, A., & Sassera, D. (2020). When bacteria meet mitochondria: The strange case of the tick symbiont Midichloria mitochondrii †. Cellular Microbiology, 22(4). doi:10.1111/cmi.13189 (lien)

[6] Sassera, D., Beninati, T., Bandi, C., Bouman, E. A. P., Sacchi, L., Fabbi, M., & Lo, N. (2006). “Candidatus Midichloria mitochondrii”, an endosymbiont of the tick Ixodes ricinus with a unique intramitochondrial lifestyle. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 56(11), 2535–2540. doi:10.1099/ijs.0.64386-0 (lien)

[7] Mark Brake & Jon Chase, (2020) La science dans Star Wars, De Boeck Sup, 336 pages, EAN : 9782807328914

[8] Tashyreva, D., Prokopchuk, G., Votýpka, J., Yabuki, A., Horák, A., & Lukeš, J. (2018). Life cycle, ultrastructure, and phylogeny of new diplonemids and their endosymbiotic bacteria. mBio, 9(2). doi:10.1128/mbio.02447-17 (lien)

[9] Mariconti, M., Epis, S., Sacchi, L., Biggiogera, M., Sassera, D., Genchi, M., … & Bazzocchi, C. (2012). A study on the presence of flagella in the order Rickettsiales: the case of “Candidatus Midichloria mitochondrii.” Microbiology, 158(Pt_7), 1677–1683. doi:10.1099/mic.0.057174-0 (lien)

Catégorie santé

Veuillez noter que l'auteur de cet article n'est pas un professionnel de la santé. Les informations fournies dans ce billet de blog le sont uniquement à des fins informatives et ne remplacent en aucun cas l'avis ou le diagnostic d’un médecin qualifié.

Aucun commentaire