Comment dépolluer de l’eau avec des bactéries et un champ magnétique ?

Posté : 9 mars 2020 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 6 minutes

Les éléments traces métalliques (anciennement appelés métaux lourds) sont des métaux trouvés en faibles concentrations dans l’environnement. Dans cette famille, on retrouve par exemple le fer (Fe), le chrome (Cr) ou le zinc (Zn). Ces éléments sont utiles, à faible concentration, aux organismes vivants mais peuvent devenir toxiques à des concentrations plus élevées. Une présence importante de ces métaux dans l’environnement est donc considérée comme une pollution. Pour développer de nouvelles méthodes de dépollution, une équipe de recherche colombienne propose d’utiliser des bactéries et un champ magnétique pour éliminer ces polluants.

Comment éliminer les éléments traces métalliques ?

Des méthodes physico-chimiques existent pour éliminer ces polluants : précipitation, adsorption, électrocoagulation, … Chaque méthode présente ses propres avantages et inconvénients. Par exemple, la précipitation ne forme pas de sous-produits toxiques mais nécessite de grandes quantités de produits chimiques. De façon générale, les méthodes physico-chimiques nécessitent beaucoup d’énergie pour fonctionner ou sont peu efficaces.

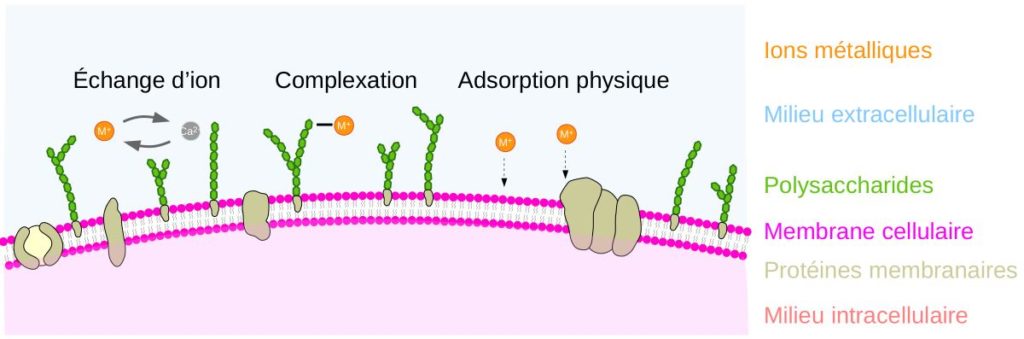

Les méthodes biologiques demandent peu d’énergie et sont une alternative intéressante aux techniques physico-chimiques. La bioadsorption (aussi appelée biosorption) consiste à la fixation d’un polluant par de la biomasse (des bactéries par exemple). Cette technique peut être utilisée pour fixer des éléments traces métalliques. Les ions vont se fixer à des structures cellulaires telle que la membrane cellulaire.

La bioadsorption est efficace pour retirer des ions métalliques d’une solution mais présente l’inconvénient de devoir ensuite séparer les bactéries et le liquide traité. En effet, une fois le traitement fini, les éléments traces métalliques ont été transférés de l’eau vers les bactéries. La pollution est donc concentrée sur les bactéries. Une méthode de séparation consiste à filtrer le liquide avec un filtre possédant des pores (ouverture / trou) d’une taille inférieure à celle des bactéries. Le principe est similaire à celui d’un tamis. Le liquide passe donc à travers les pores, via le courant produit par une pompe, tandis que les bactéries sont bloquées par le filtre.

La filtration possède un certain nombre d’inconvénients tels qu’un besoin énergétique pour alimenter une pompe ou le colmatage de la membrane par les bactéries. Pour remédier à ces inconvénients, des scientifiques colombiens utilisent une méthode séparant les bactéries du liquide avec un champ magnétique plutôt que par filtration. Pour cela ils utilisent des bactéries dites magnétotactiques qui sont capables de se déplacer le long du champ magnétique terrestre.

Magnétosome, une boussole cellulaire

Les bactéries magnétotactiques sont capables de se déplacer en utilisant un flagelle et des magnétosomes. Le flagelle sert de « moteur » tandis que les magnétosomes peuvent être comparés à une boussole permettant de suivre les lignes du champ magnétique terrestre. Cela permet aux bactéries de guider leur déplacement sur un axe de deux dimensions (haut et bas) plutôt que de devoir se déplacer dans trois dimensions. Elles peuvent ainsi voyager entre des zones riches ou pauvres en dioxygène pour y trouver différents nutriments nécessaires à leur croissance.

Les magnétosomes sont composés des cristaux d’oxydes de fer (FeSO3 par exemple) présents à l’intérieur d’une membrane lipidique. Ces cristaux possèdent un moment magnétique comme les aimants. C’est-à-dire qu’ils peuvent s’aligner sur un champ magnétique. Les magnétosomes forment une chaine à l’intérieur de la bactérie. En alignant les magnétosomes en une chaine ceux-ci agissent comme un seul aimant au lieu de plusieurs petits. La chaine de magnétosomes est fixée à l’intérieur de la bactérie et la force à s’aligner le long du champ magnétique.

Détection de bactéries avec des magnétosomes

Au préalable de leur étude, les scientifiques colombiens recherchent des bactéries magnétotactiques dans les sédiments de trois lacs et une piscine de refroidissement du département de Boyacá (Colombie). Parmi les prélèvements, un seul possède des bactéries avec une réponse au champ magnétique. Les bactéries isolées possèdent une coloration de Gram négative et ont une morphologie de bacille.

Traitement d’une eau polluée

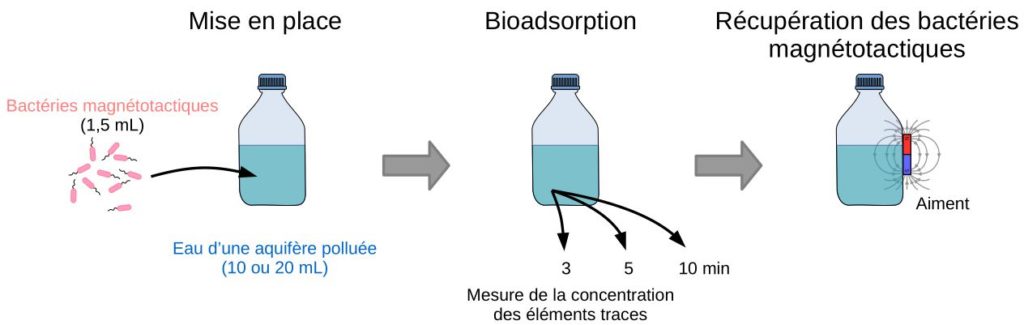

Les bactéries isolées dans cette étude sont utilisées pour dépolluer une eau provenant d’une nappe phréatique polluée avec de fortes concentrations en fer et zinc. Pour cela, les bactéries magnétotactiques isolées sont ajoutées dans cette eau. La concentration en éléments traces métalliques est ensuite mesurée à plusieurs intervalles de temps. Après le traitement, les bactéries peuvent être facilement récupérées en appliquant un champ magnétique.

Au bout de 5 à 10 minutes de culture, la concentration en éléments traces métalliques a diminué dans le liquide puis reste stable. Cela signifie que les ions métalliques ont été fixés sur les bactéries et qu’ils ne sont plus présents dans l’eau. Dans le cas du fer (Fe2+), la diminution maximum est de 57 %. Une forte diminution du zinc (Zn2+) est aussi observée : 75 %. Pour le manganèse (Mn2+), la diminution est plus faible 23 %. Ces résultats concordent avec ceux obtenus dans des études précédentes.

Perspectives de l’étude

Le traitement des eaux polluées par des éléments traces métalliques avec des bactéries magnétotactiques a fait l’objet de moins d’une dizaine de publications scientifiques. Cette nouvelle étude confirme que cette méthodologie semble efficace en laboratoire pour traiter de petits volumes d’eau. Il faudra néanmoins d’autres preuves de concept sur des échelles industrielles avec des volumes d’eau à traiter beaucoup plus importants.

La production de magnétosomes par des bactéries possède de nombreux débouchés dans le domaine de la santé et des biotechnologies. Les bactéries magnétotactiques ont été beaucoup étudiées pour la production de magnétosomes mais peu dans un contexte de dépollution. Ce nouveau type de traitement pourrait être une stratégie de biodépollution efficace.

Référence de l’étude

Diaz-Alarcón, J. A., Alfonso-Pérez, M. P., Vergara-Gómez, I., Díaz-Lagos, M., & Martínez-Ovalle, S. A. (2019). Removal of iron and manganese in groundwater through magnetotactic bacteria. Journal of Environmental Management, 249, 109381. doi:10.1016/j.jenvman.2019.109381 (lien)

Pour plus d’informations

Qu, Y., Zhang, X., Xu, J., Zhang, W., & Guo, Y. (2014). Removal of hexavalent chromium from wastewater using magnetotactic bacteria. Separation and Purification Technology, 136, 10–17. doi:10.1016/j.seppur.2014.07.054 (lien)

Tajer-Mohammad-Ghazvini, P., Kasra-Kermanshahi, R., Nozad-Golikand, A., Sadeghizadeh, M., Ghorbanzadeh-Mashkani, S., & Dabbagh, R. (2016). Cobalt separation by Alphaproteobacterium MTB-KTN90: Magnetotactic bacteria in bioremediation. Bioprocess and Biosystems Engineering, 39(12), 1899–1911. doi:10.1007/s00449-016-1664-z (lien)

Song, H., LI, X., Sun, J., Yin, X., Wang, Y., & Wu, Z. (2007). Biosorption equilibrium and kinetics of Au(III) and Cu(II) on magnetotactic bacteria. Chinese Journal of Chemical Engineering, 15(6), 847–854. doi:10.1016/s1004-9541(08)60013-0 (lien)

Uebe, R., & Schüler, D. (2016). Magnetosome biogenesis in magnetotactic bacteria. Nature Reviews Microbiology, 14(10), 621–637. doi:10.1038/nrmicro.2016.99 (lien)

Veglio, F., & Beolchini, F. (1997). Removal of metals by biosorption: A review. Hydrometallurgy, 44(3), 301–316. doi:10.1016/s0304-386x(96)00059-x (lien)

Aucun commentaire