Les baleines se transfèrent-elles des bactéries lors d’interactions sociales ?

Posté : 31 mars 2020 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 6 minutes

Vivre en groupe présente de nombreux avantages pour les animaux : diminution du risque de prédation, coopération pour la chasse, échange d’informations, répartition des tâches, … La transmission de bactéries bénéfiques entre animaux d’un même groupe serait un autre avantage de la vie en communauté. Ces transmissions permettraient d’acquérir des bactéries aidant à la nutrition ou à la défense contre des micro-organismes pathogènes. Un groupe d’animaux serait un « réservoir » où trouver ces bactéries bénéfiques et éviterait aux animaux de les chercher dans l’environnement.

Le terme de microbiome est utilisé pour désigner l’ensemble des micro-organismes habitant dans un écosystème particulier. La richesse du microbiome humain est corrélée avec le nombre d’interactions sociales. C’est-à-dire que plus un individu a d’interactions sociales et plus il y a de micro-organismes différents dans son microbiome. Un résultat similaire a été obtenu pour des primates non humains et des souris. Cela est vrai pour le microbiome du système digestif mais aussi celui de la cavité respiratoire.

Des scientifiques australiens et mexicains ont voulu vérifier si le microbiome des baleines (cétacés) était aussi influencé par les contacts sociaux et la vie en communauté. Les baleines étant des espèces menacées, comment prélever leur microbiome de façon non invasive ?

Baleines et condensat d’air exhalé

Au lieu de réaliser les prélèvements directement sur la baleine, ils sont fait dans les jets d’eau que les baleines émettent lorsqu’elles respirent. En effet, les baleines possèdent des poumons et doivent remonter à la surface pour respirer. Lorsqu’elles expirent, un panache d’eau se forme au dessus des baleines. Il ne s’agit pas d’eau que les baleines recrachent mais de gaz. Le panache d’eau est dû à la condensation des gaz expirés qui passe d’un milieu chaud (poumon) à un milieu froid (air). Ces panaches d’eau sont également appelés condensats d’air exhalé. Ce condensat contient des bactéries provenant des poumons ainsi que du mucus et des débris cellulaires. Ce phénomène est similaire à la « buée » que l’on émet l’hiver lorsque l’on respire et qu’il fait froid.

Les bactéries contenues dans ces condensats peuvent être aspirées par d’autres baleines lorsqu’elles inspirent. Les bactéries ainsi aspirées peuvent se développer dans le système respiratoire de la nouvelle baleine. Ces condensats sont donc une voie de transmission des bactéries présentes dans le système respiratoire.

Comment prélever les bactéries chez les baleines ?

Deux méthodes sont utilisées dans cette étude pour prélever les condensats d’air exhalé. Des perches télescopiques sont utilisées pour placer des récipients (boites de Petri) à proximité des condensats. La seconde méthode utilise un petit hélicoptère radio-télécommandé qui porte des récipients. Le prix Ig Nobel d’ingénierie de 2010 avait récompensé cette méthode de prélèvement insolite. Cette méthode est non invasive et peut être utilisée dans le milieu naturel des baleines. Les cétacés n’ont pas montré de signes de stress lors des prélèvements avec l’hélicoptère radio-télécommandé.

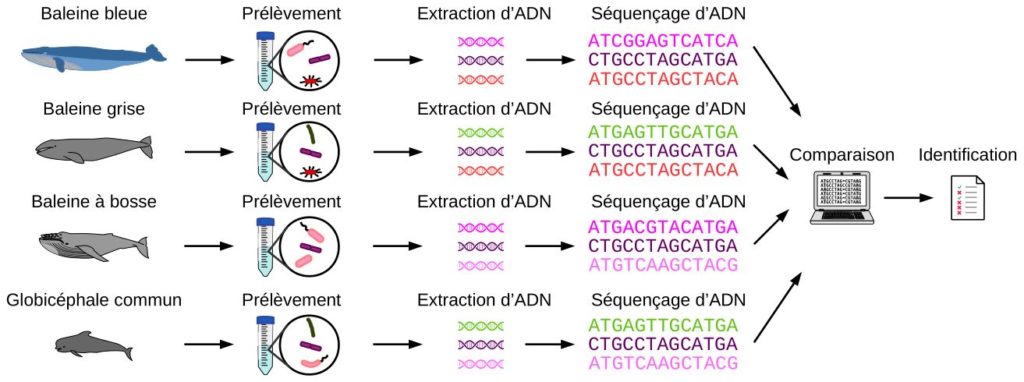

Les bactéries, présentes dans ces panaches d’eau, ont été identifiées en utilisant une séquence de leur ADN : l’ADNr 16S. Cette séquence d’ADN est considérée comme un biomarqueur car elle serait spécifique à chaque espèce bactérienne. Elle peut être considérée comme un « code barre ». En comparant ces séquences à celles présentes dans des bases de données, il est possible d’identifier les bactéries présentes dans les poumons des baleines.

Quatre espèces de cétacés sont étudiées. Elles sont indiquées ci-dessous de la moins à la plus sociale :

– Baleine bleue (Balaenoptera musculus)

– Baleine grise (Eschrichtius robustus)

– Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)

– Globicéphale commun (Globicephala melas)

Quel cétacé a le microbiome le plus diversifié ?

Les globicéphales communs sont les cétacés les plus sociaux parmi ceux étudiés. Si les contacts sociaux influencent la richesse du microbiome, celui-ci devrait être plus important chez cette espèce que chez les autres cétacés. Néanmoins, ce sont les baleines à bosse qui possèdent le microbiome le plus riche alors qu’elles sont moins sociales que les globicéphales communs. Les baleines bleues et grises possèdent un microbiome pauvre et sont peu sociales. Les résultats de cette étude indiquent que l’interaction sociale n’est pas le seul facteur expliquant la richesse du microbiome, chez les cétacés.

Pour expliquer ce résultat inattendu, l’équipe de scientifiques suggère que la taille des poumons est un second facteur impliqué dans la diversité du microbiome respiratoire. Les globicéphales communs ont des poumons d’un volume plus faible que les autres cétacés étudiés, cela se traduit par un condensat d’air exhalé plus petit. Les poumons des baleines à bosse sont plus volumineux ce qui augmente la taille des condensats d’air exhalé et peut faciliter la transmission de micro-organismes entre individus malgré des contacts sociaux moins fréquents.

Perspectives de l’étude

Le microbiome des voies respiratoires des baleines semble plus complexe que prévu. Les interactions sociales pourraient avoir un impact mais ne seraient pas le seul facteur. Cette étude pourrait être poursuivie chez d’autres espèces de cétacés et d’animaux pour mieux comprendre l’impact de la vie en groupe sur le microbiome des animaux.

Outre l’aspect sur les relations sociales, les études du microbiome des baleines sont importantes pour leur préservation. De nombreuses menaces telles que la chasse des baleines, la surpêche de leur proie (krill) ainsi que la pollution sonore et chimique de l’eau conduisent à une diminution du nombre de baleines. En parallèle, les baleines sont aussi infectées par des micro-organismes pathogènes. En connaissant mieux le microbiome de ces animaux, il sera possible d’étudier plus facilement les micro-organismes pathogènes et les infections.

Bibliographie

Vendl, C., Slavich, E., Nelson, T., Acevedo‐Whitehouse, K., Montgomery, K., Ferrari, B., Thomas, T., & Rogers, T. (2020). Does sociality drive diversity and composition of airway microbiota in cetaceans? Environmental Microbiology Reports. doi:10.1111/1758-2229.12835 (lien)

Pour plus d’informations

Acevedo-Whitehouse, K., Rocha-Gosselin, A., & Gendron, D. (2010). A novel non-invasive tool for disease surveillance of free-ranging whales and its relevance to conservation programs. Animal Conservation, 13(2), 217–225. doi:10.1111/j.1469-1795.2009.00326.x (lien)

Lombardo, M. P. (2007). Access to mutualistic endosymbiotic microbes: An underappreciated benefit of group living. Behavioral Ecology and Sociobiology, 62(4), 479–497. doi:10.1007/s00265-007-0428-9 (lien)

L’image de la vignette est inspirée d’une photographie (lien) de Whit Welles sous licence Creative Commens Attribution 3.0 non transposé (CC BY 3.0).

Humpback Whale, breaching, Stellwagen Bank National Marine Sanctuary

Aucun commentaire