Comment des crustacés ont survécu dans les nappes phréatiques d’Islande bloquées sous la glace ?

Posté : 30 octobre 2019 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 5 minutes

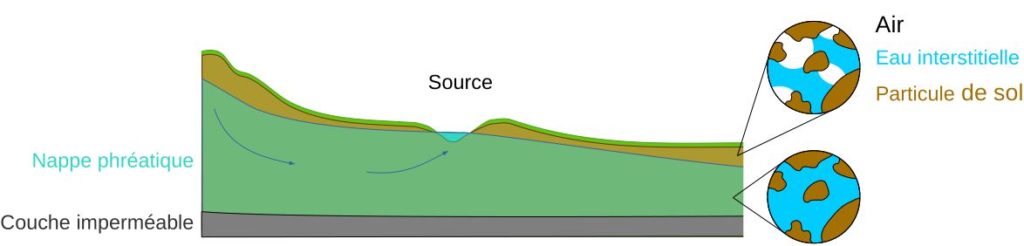

L’Islande est connue pour ses volcans et ses sources d’eau (froides ou chaudes). Durant les 10 000 dernières années, 35 volcans sont entrés en éruption dans ce pays. Les coulées de lave ont conduit à la formation de couches poreuses de basalte. L’eau peut s’infiltrer à l’intérieur de ces couches poreuses et remplir le vide entre les roches. Ces surfaces d’eau souterraine sont appelées nappes phréatiques et peuvent abriter des organismes vivants.

Quels sont les organismes présents dans ces nappes phréatiques ?

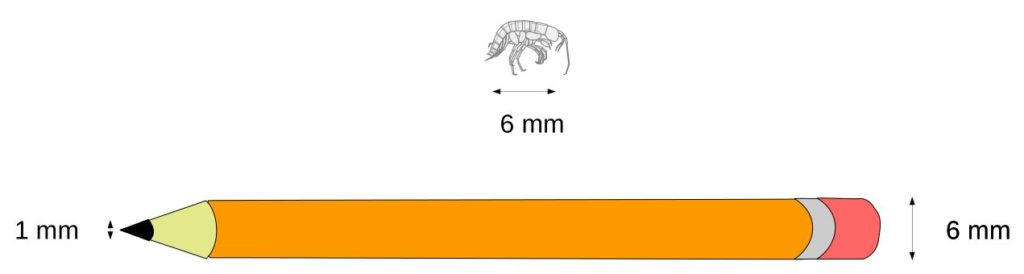

Bien que ces nappes phréatiques soient des lieux pauvres en sources de carbone, des bactéries arrivent à s’y développer. Elles se nourrissent de minéraux et sont à la base de la chaine alimentaire de ces écosystèmes. En effet, l’absence de lumière empêche le développement des plantes dans ces nappes phréatiques. D’autres organismes sont trouvés dans ces nappes phréatiques. En Islande, deux espèces de crustacés (amphipodes) ont été trouvées dans des nappes phréatiques : Crangonyx islandicus et Crymostygius thingvallensis

Ces deux espèces de crustacés ont été trouvées uniquement dans des nappes phréatiques datant de moins de 10 000 ans. Ce milieu sous-terrain aurait pu servir de refuge à ces espèces lors des glaciations des époques géologiques du Pliocène (5,3 à 2,59 millions d’années) et du Pléistocène (2,58 millions d’années à 11 700 ans). Dans le but de mieux comprendre la relation de Crangonyx islandicus (l’une de ces deux espèces) avec les bactéries, une étude a été réalisée par un groupe de recherche islandais. Pour cela les bactéries présentes dans ces nappes phréatiques ainsi que celles associées aux crustacés ont été comparées.

Comment détecter et identifier les bactéries ?

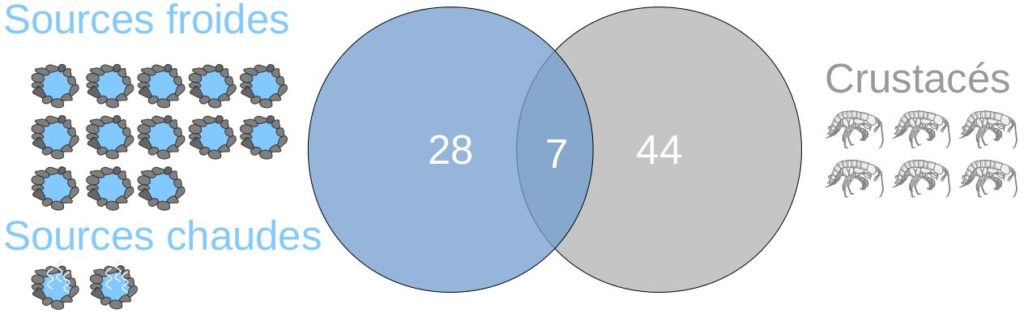

Les nappes phréatiques étant difficiles d’accès, les prélèvements sont réalisés au niveau des sources où émerge l’eau. Des prélèvements ont été ainsi réalisés dans onze sources froides et deux dans des sources chaudes ainsi que sur six crustacés capturés.

Les bactéries ont été identifiées en utilisant une séquence de leur ADN : l’ADNr 16S. Cette séquence d’ADN est considérée comme un biomarqueur car elle serait spécifique à chaque espèce bactérienne. Elle peut être considérée comme un « code barre ». En comparant ces séquences à celles présentes dans des bases de données, il est possible d’identifier les bactéries présentes. Par contre, il n’est pas possible de déterminer les caractéristiques de ces bactéries juste à partir d’une seule séquence d’ADN. On peut seulement réaliser des suppositions par rapport à ce qui est connu chez des bactéries avec des séquences proches.

Lorsque des séquences d’ADN très proches sont observées, elles sont regroupées ensemble et les scientifiques considèrent qu’elles proviennent d’une seule bactérie qui forme une unité taxonomique fonctionnelle (Operational Taxonomic Unit en anglais ; OTU). En fonction des données disponibles, les séquences d’ADN peuvent être associées à des rangs taxonomiques différents tels qu’une espèce bactérienne, un genre ou à une famille. Cette unité facilite l’analyse des données en donnant la même définition pour tout les organismes peut importe leur rang taxonomique.

Bactéries présentes sur les crustacés

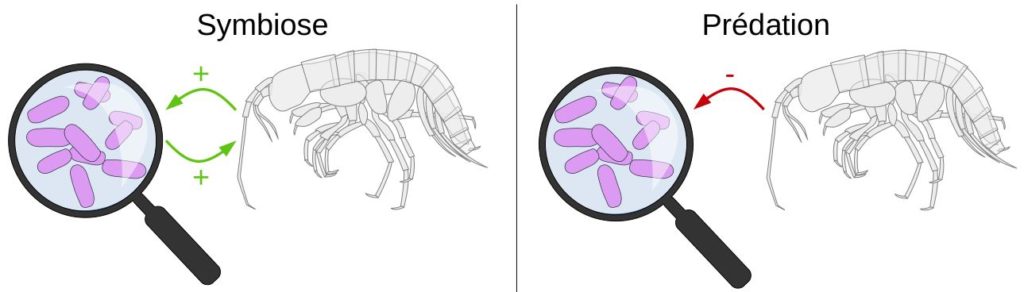

Ces analyses d’ADN ont permis de mettre en évidence 44 OTUs associés uniquement aux crustacés. Ces 44 OTUs sont identiques dans les trois sources où ont été récupérés les crustacés. Cette similitude malgré la distance géographique laisse supposer une relation entre ces bactéries et les crustacés. Il pourrait s’agir d’une symbiose (échange où les deux partenaire tirent un bénéfice) ou d’une prédation par le crustacé.

Certains des OTUs identifiés correspondent aux bactéries du genre Shewanella. Celles-ci peuvent tirer leur énergie d’éléments minéraux présents dans le basalte de la nappe phréatique. Elles peuvent aussi se nourrir de la chitine qui est produite par les insectes et les crustacés au niveau de leur carapace. Cela donne du poids à l’hypothèse que ces bactéries réalisent une symbiose avec ces crustacés. Les bactéries pourraient ainsi fournir des nutriments directement au crustacé « en échange » de la chitine qui se détache.

L’association entre certaines espèces de bactéries et Crangonyx islandicus nécessite d’être confirmée par d’autres études et d’autres méthodes. Néanmoins, il s’agit d’une piste intéressante pour expliquer comment ces crustacés ont réussi à se nourrir dans ces nappes phréatiques alors que le sol était couvert de glace.

Référence de l’étude

Guðmundsdóttir, R., Kreiling, A.-K., Kristjánsson, B. K., Marteinsson, V. Þ., & Pálsson, S. (2019). Bacterial diversity in Icelandic cold spring sources and in relation to the groundwater amphipod Crangonyx islandicus. PLoS ONE, 14(10), e0222527. doi:10.1371/journal.pone.0222527 (lien)

Aucun commentaire