Qui sont les microbiologistes ukrainiens ?

Posté : 13 mars 2022 / Mis-à-jour : 7 avril 2024

Temps de lecture : 6 minutes

L’Ukraine fait actuellement l’actualité suite à son invasion par la Russie en février 2022. Les noms de villes ukrainiennes comme Kyiv ou Odessa reviennent régulièrement dans les informations et les journaux. Plusieurs microbiologistes célèbres sont nés et ont travaillé dans ces villes, en Ukraine. Voici le portait de certains d’entre eux. Ce sujet de blog est basé en partie sur la traduction d’un tweet de Lewis Bingle (@microbingle).

Ilya Iljitsj Metsjnikov

Ilya Iljitsj Metsjnikov (francisé en Élie Metchnikoff) est né en 1845 à Ivanovka près de Kharkiv, actuelle Ukraine [1-2]. Il est connu pour sa découverte du mécanisme de phagocytose, qui lui a valu le prix Nobel en médecine en 1908.

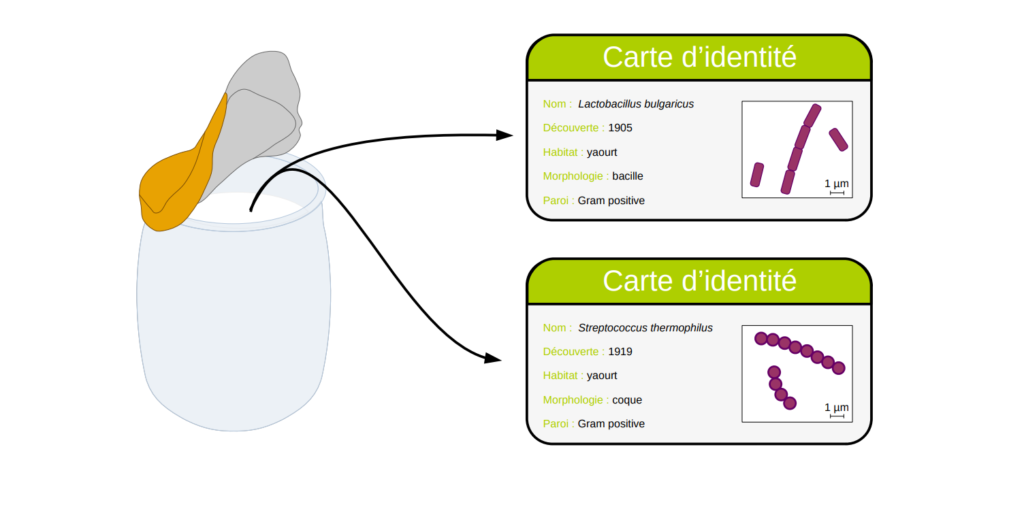

Le rôle probiotique des yaourts a été proposé par Élie Metchnikof qui a constaté une espérance de vie plus longue chez les populations bulgares, qui consommaient régulièrement des yaourts, comparé aux autres peuples européens. Cet effet bénéfique pour la santé est dû aux bactéries lactiques contenues dans le yaourt : Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus.

Il fonda, avec Nikolay Gamaleya, une station d’observation bactériologique à Odessa en juin 1886. Ce fut le premier institut hors de Paris à distribuer des vaccins antirabiques. Des recherches sur la typhoïde, le choléra ou la tuberculose y furent menées. Cette station a aussi eu une activité d’enseignement en microbiologie.

En 1888, Élie Metchnikof vient mener des recherches scientifiques à l’institut Pasteur en France où il travailla jusqu’à sa mort le 15 juillet 1916.

Sergei Winogradsky

Sergei Winogradsky est né à Kyiv (Kiev) en 1856 qui faisait alors partie de l’empire Russe [3-4]. Il est connu pour être l’un des pionniers de l’écologie microbienne et pour son travail sur les cycles biogéochimiques. Il voyagea dans plusieurs pays et travailla notamment à l’université de Strasbourg, en 1885 (avec Anton de Barry). À Strasbourg, il étudia une bactérie filamenteuse oxydant le sulfure d’hydrogène (H2S) et formant des granules de soufre : Beggiatoa. À la fin de sa vie, il vient travailler à l’institut Pasteur en France où il mourut en 1953.

Portrait de Winogradsky (source ; image dans le domaine publique)

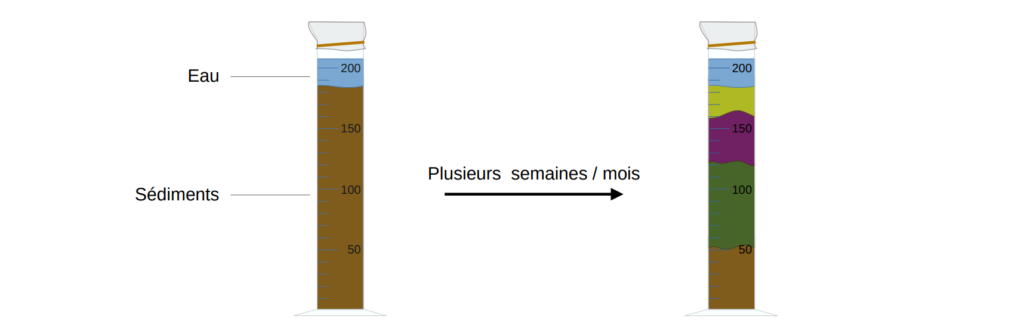

Pour étudier les bactéries de l’environnement, il a mis en place une méthode utilisant des éprouvettes / cylindres de verre remplis d’eau et de sédiments. Une fois la colonne fermée, des conditions anoxiques (absence de dioxygène) se mettent en place, au fond du tube, ce qui permet de simuler l’écosystème d’un fond de lac. Ce dispositif expérimental porte maintenant son nom : colonne de Winogradsky.

Nikolay Gamaleya

Nikolay Gamaleya est né à Odessa en 1859. Il a travaillé avec Louis Pasteur puis a participé avec Metchnikoff à la création d’une station d’observation bactériologique à Odessa en 1896 [5]. Il en fut le directeur de 1899 à 1908. Il travailla notamment sur la propagation de la peste par les rats des navires mais aussi sur la mise au point de vaccins.

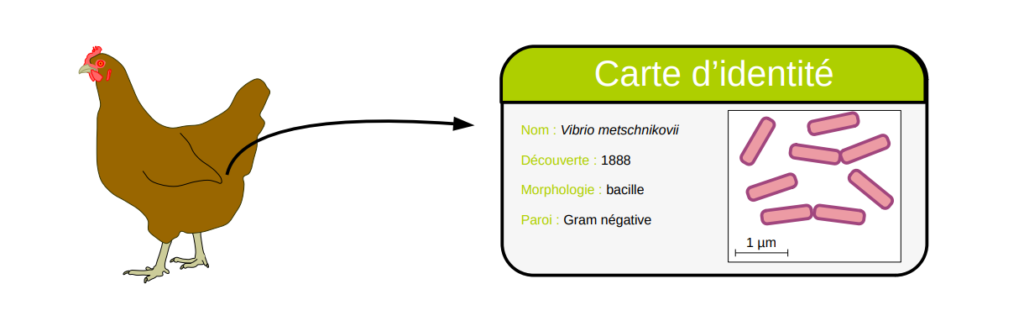

Un exemple de ses découvertes fut l’isolement, en 1888 à Odessa, d’une bactérie responsable d’une maladie similaire au choléra chez l’oiseau [6]. Il la nomma Vibrio metschnikovii en hommage à Élie Metchnikoff.

Selman Waksman

Selman Waksman est né en 1888 à Novaya-Priluka près de Kyiv (Kiev) qui faisait alors partie de l’empire Russe. Il est connu pour son travail sur les antibiotiques [8-10]. Il obtient en 1952, un prix Nobel pour sa découverte de la streptomycine avec l’aide d’Albert Schatz.

La streptomycine était le premier antibiotique efficace contre, Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose.

Nina Strokata Karavanska

Nina Strokata Karavanska est une microbiologiste née en 1926 à Odessa. En 1971, elle a été condamnée par le régime soviétique à quatre ans de prison pour activisme [11]. Son crime a été d’avoir défendu son mari qui lui même était condamné pour son activisme contre le régime soviétique. Suite à cette arrestation, un comité de soutien a été monté pour la défendre. Des pétitions furent signées pour la délivrer, dont notamment une par les membres de l’association américaine pour la microbiologie, en 1973 [12].

Yakov Yulievich Bardakh

Aussi connu sous le nom francisé de Jacob Bardac. Il travailla à la station de microbiologie d’Odessa où il fut le premier à recevoir une dose de vaccin antirabique. Ses recherches eurent pour thème notamment la mise au point d’un vaccin contre l’anthrax. En 1887, il donna les premiers cours de microbiologie à la station d’Odessa qui se trouvait alors dans l’empire Russe. Il continua à enseigner la microbiologie et former des médecins, malgré les périodes troublées telles que la première guerre mondiale et la révolution d’octobre 1917 qui mena à l’indépendance de l’Ukraine puis à l’invasion de l’Ukraine par l’URSS.

Références bibliographiques

[1] Mackowiak, P. A. (2013). Recycling metchnikoff: Probiotics, the intestinal microbiome and the quest for long life. Frontiers in public health, 1, 52. doi.org/10.3389/fpubh.2013.00052 (lien)

[2] Gordon S. (2016). Elie Metchnikoff, the man and the myth. Journal of innate immunity, 8(3), 223–227. doi.org/10.1159/000443331 (lien)

[3] Moshynets, O., Boretska, M., & Spiers, A. J. (2013). From Winogradsky’s column to contemporary research using bacterial microcosms. In C. C. Harris (Ed.), Microcosms: ecology, biological implications and environmental impact (Microbiology Research Advances). Nova Publishers. (lien)

[4] Dworkin M. & Gutnick, D. (2012). Sergei Winogradsky: a founder of modern microbiology and the first microbial ecologist. FEMS microbiology reviews, 36(2), 364–379. doi.org/10.1111/j.1574-6976.2011.00299.x (lien)

[5] http://onu.edu.ua/en/structure/faculty/bio/microbio/history-of-the-department (consulté le 28 février 2022)

[6] Gamaléia, M. N. (1888) Vibrio metschnikovi (n. sp.) et ses rapports avec le microbe du choléra asiatique. Annales de l’Institut Pasteur (Paris). 2, 482-488 https://www.biodiversitylibrary.org/item/22137#page/538/mode/1up (consulté le 28 février 2022)

[7] Konechnyi, Y., Khorkavyi, Y., Ivanchuk, K., Kobza, I., Sękowska, A., & Korniychuk, O. (2021). Vibrio metschnikovii: Current state of knowledge and discussion of recently identified clinical case. Clinical case reports, 9(4), 2236–2244. doi.org/10.1002/ccr3.3999 (lien)

[8] Woodruff, H. B. (2014). Selman A. Waksman, winner of the 1952 Nobel Prize for physiology or medicine. Applied and environmental microbiology, 80(1), 2–8. doi.org/10.1128/AEM.01143-13 (lien)

[9] Waksman, S. A., Schatz, A., & Reynolds, D. M. (2010). Production of antibiotic substances by actinomycetes. Annals of the New York Academy of Sciences, 1213, 112–124. doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05861.x (lien)

[10] Waksman, S. A. (2010). Antibiotic substances-contribution of the microbiologist. Annals of the New York Academy of Sciences, 1213, 107–111. doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05860.x (lien)

[11] Derevinskyi, V. (2015). Ukrainian human rights organization (1971–1972) European Journal of Social and Human Sciences, 2015, Vol.(5), Is. 1 19-23 (lien)

[12] Zwarun, A. A.(1973) The case of Nina Strokata. Science, Vol 181, Issue 4097, p. 300 (lien)

[13] Kuznetsov, V. A. (2014). Professor Yakov Yulievich Bardakh (1857-1929): pioneer of bacteriological research in Russia and Ukraine. Journal of Medical Biography, 22(3), 136–144. doi:10.1177/0967772013479545 (lien)

L’image de profil, est inspirée d’une photo du Dr. Petra Levin (lien)

Aucun commentaire